食と農にかかわる世界は、

地球上で生きていく上で欠かせない

生命と文化を育む根源です。

私たちの健康・社会・環境に深く関わり、

持続可能な未来を築くためには

不可欠な学びの分野であり、

世界的にも注目をされている分野です。

本学ではそんな食・農・ビジネスの世界で

活躍をしたい!と学んでいる学生や

卒業生がたくさんいます。

そんな先輩たちの声を聞いてみてください!

地球上で生きていく上で欠かせない

生命と文化を育む根源です。

私たちの健康・社会・環境に深く関わり、

持続可能な未来を築くためには

不可欠な学びの分野であり、

世界的にも注目をされている分野です。

本学ではそんな食・農・ビジネスの世界で

活躍をしたい!と学んでいる学生や

卒業生がたくさんいます。

そんな先輩たちの声を聞いてみてください!

H.E.(新潟県出身)

食料産業学科 2期生 アグリコース

食料産業学科 2期生 アグリコース

高校生へメッセージをお願いします!

Y.K.(秋田県出身)

食料産業学科 2期生 アグリコース

食料産業学科 2期生 アグリコース

将来はどうなりたいですか?

H.O.(福島県出身)

食料産業学科 3期生 アグリコース

このコースを選んだ理由は?

R.F.(長野県出身)

食料産業学科 3期生 ビジネスコース

高校生へメッセージをお願いします!

A.G.(埼玉県出身)

食料産業学科 3期生 フードコース

このコースを選んだ理由は?

M.K.(神奈川県出身)

食料産業学科 3期生 フードコース

食の分野に興味を持ったきっかけは?

H.N.(福島県出身)

食料産業学科 4期生 アグリコース

将来はどうなりたいですか?

S.S.(新潟県出身)

食料産業学科 4期生 ビジネスコース

食の分野に興味を持ったきっかけは?

M.I.(栃木県出身)

食料産業学科 4期生 ビジネスコース

高校生へメッセージをお願いします!

F.T.(長野県出身)

食料産業学科 4期生 ビジネスコース

将来はどうなりたいですか?

N.A.(新潟県出身)

食料産業学科 4期生 フードコース

食の分野に興味を持ったきっかけは?

M.O.(山形県出身)

食料産業学科 4期生 ビジネスコース

将来はどうなりたいですか?

M.S.(福島県出身)

食料産業学科 4期生 フードコース

食の分野に興味を持ったきっかけは?

食・農・ビジネスを学ぶことにより活躍のフィールドは広がります。

どのようなステージで活躍ができるのか見てみよう!

どのようなステージで活躍ができるのか見てみよう!

農産物の生産

自然の中で、季節を感じながらさまざまな農作物を自分の手で生産します。土作りから収穫まで、育てる作物やその土地の気候、地質によって異なるので、土や肥料についての知識や経験が必要になります。

製造技術開発

各種の食品や飲料を製造するための製品企画・開発や製造工程の設計、生産設備の開発・設計、製造技術の指導、工程管理、品質管理や安全面での検査等の業務に携わる仕事です。

品質管理

食品の検査・分析、工場内の衛生管理、製品の規格書を作成、一括表示の作成、原因調査、従業員への衛生指導・教育、工場監査・各種マニュアルやルールの策定などを行います。

食品開発

食品メーカーや外食産業で、新しい食品やメニューに関する企画や開発、品質管理や研究などを行う専門職です。

技術指導

品種改良、肥料や農薬の開発、害虫対策の研究、また農家を対象に農機具や経営の相談に応じるなど、農家を支援する専門家であり、農業の各分野で指導や研究を行います。

育種・品種改良

育種は作物の遺伝的な改良、品種改良は環境条件の改善による生産性の向上を目指して研究を行います。

企画・営業・マーケティング

マーケットを分析して戦略的に商品・サービスを売る仕組みを作る仕事です。市場調査や商品・サービスのプロモーションを行うプロフェッショナルとして、売上アップや企業のイメージアップを図ります。

行政・金融

農業職の職員は、農業の振興や担い手の確保に関する施策の企画・立案、生産技術や経営管理技術の普及指導、農振制度や農地転用などの農地行政、新しい品種や栽培技術に関する試験研究、鳥獣被害防止対策など、幅広い分野の業務を行います。

食品バイヤー

外食事業や加工食品の製造業、卸売業などを行うフードビジネス企業の中で、商品やその材料となる食材の調達(仕入れ)を担当する仕事です。おいしい料理・食品の基礎となる良質な食材を最適な価格で入手し、商品の質と企業の財務を支え、同時に農家など一次産業の活性化にも貢献する重要な役割です。

食・農の分野は豊かな未来をつくる仕事!現場で活躍をしている卒業生を紹介します。

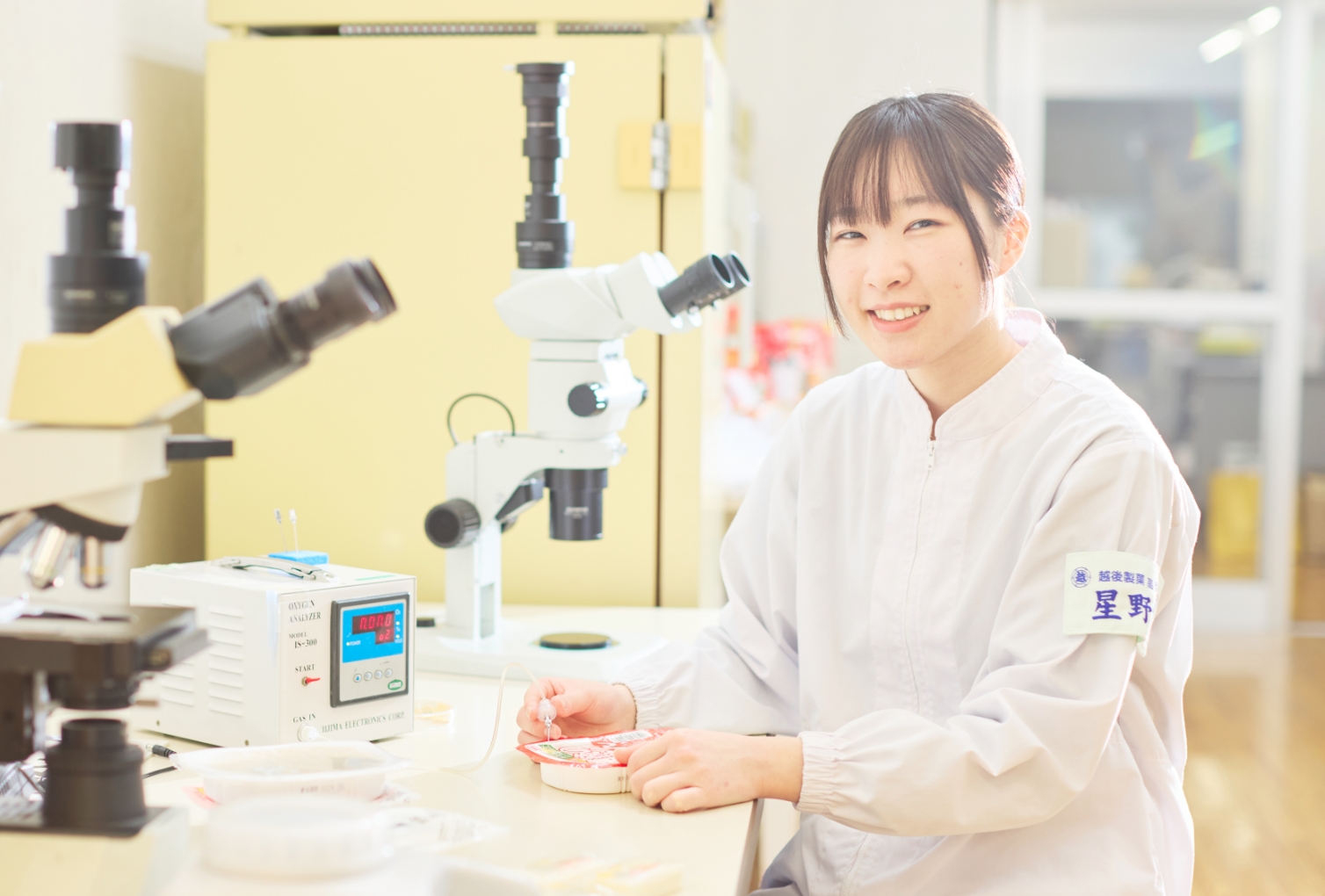

フードコース卒業生

安全安心で高品質な食品の製造を通して貢献したい!

越後製菓 株式会社

星野 万悠子さん

食料産業学部 食料産業学科 フードコース

2023年3月卒業

(新潟県:高田高等学校出身)

2023年3月卒業

(新潟県:高田高等学校出身)

インタビュー

研修中は各工場で製造業務、所属部署の総合研究所では微生物検査や保存性試験、製品の成分分析などを行っています。機械オペレーターを任された時、失敗もありましたが、手順を覚えた後は効率を考えて進められたので、成長を感じました。

総合研究所では日々の検査に加え、米飯の高圧処理や機能性成分に関する研究をしています。様々なことに挑戦できることがやりがいです。

最終的には研究で成果を出し、安全安心で高品質な食品の製造を通して貢献していきたいです。

食と農の分野を目指す人は今後、

持続可能な未来をつくるための

重要なキープレイヤーです。

この分野での学びと経験は、

地球と人類の豊かな未来に貢献するための

大切な力になります。

あなたも一緒に食と農の持続可能な未来を

つくっていきませんか。

受験生応援ページへ

持続可能な未来をつくるための

重要なキープレイヤーです。

この分野での学びと経験は、

地球と人類の豊かな未来に貢献するための

大切な力になります。

あなたも一緒に食と農の持続可能な未来を

つくっていきませんか。