未来の食料産業を担う

“食のジェネラリスト”を育成

本学は、他大学に類を見ない5つの特色ある教育体制・内容によって、未来の食料産業を担う人材“食のジェネラリスト”を育成します。

新しい食のカタチ・農のカタチを探るうえで、重要なチカラとなるこの5つの特色。

本学のみが提供できるこの価値が、卒業時のあなたの価値を創り出します。

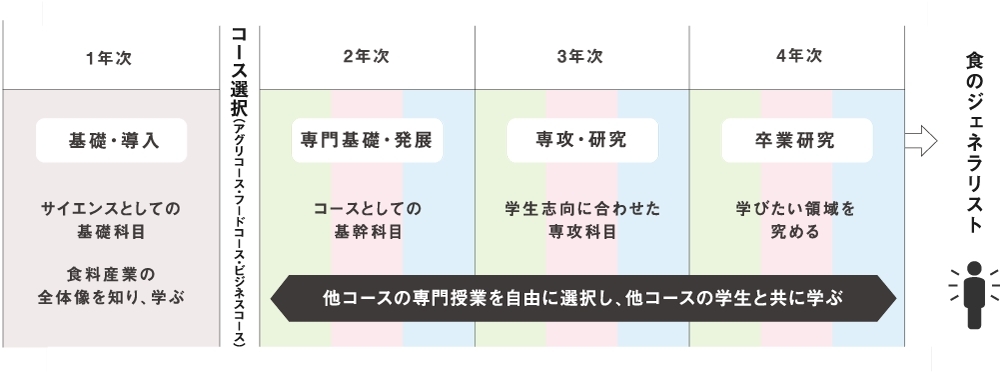

食のジェネラリストを目指す4年間の学び

①1年次には、学びの基礎となる教養科目と実習や演習を通して、生産から加工・販売までの一連の流れ(フードチェーン)を理解します。2年次以降はコースに分かれて、食料産業学を体系的・実践的に学びながら専門知識と技術を修得します。

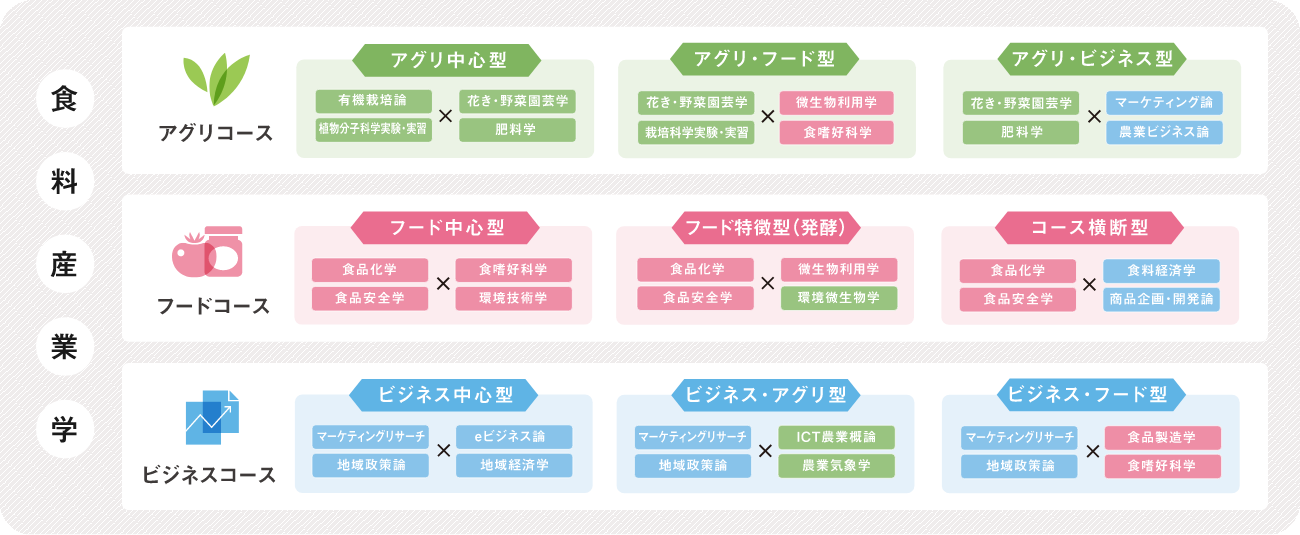

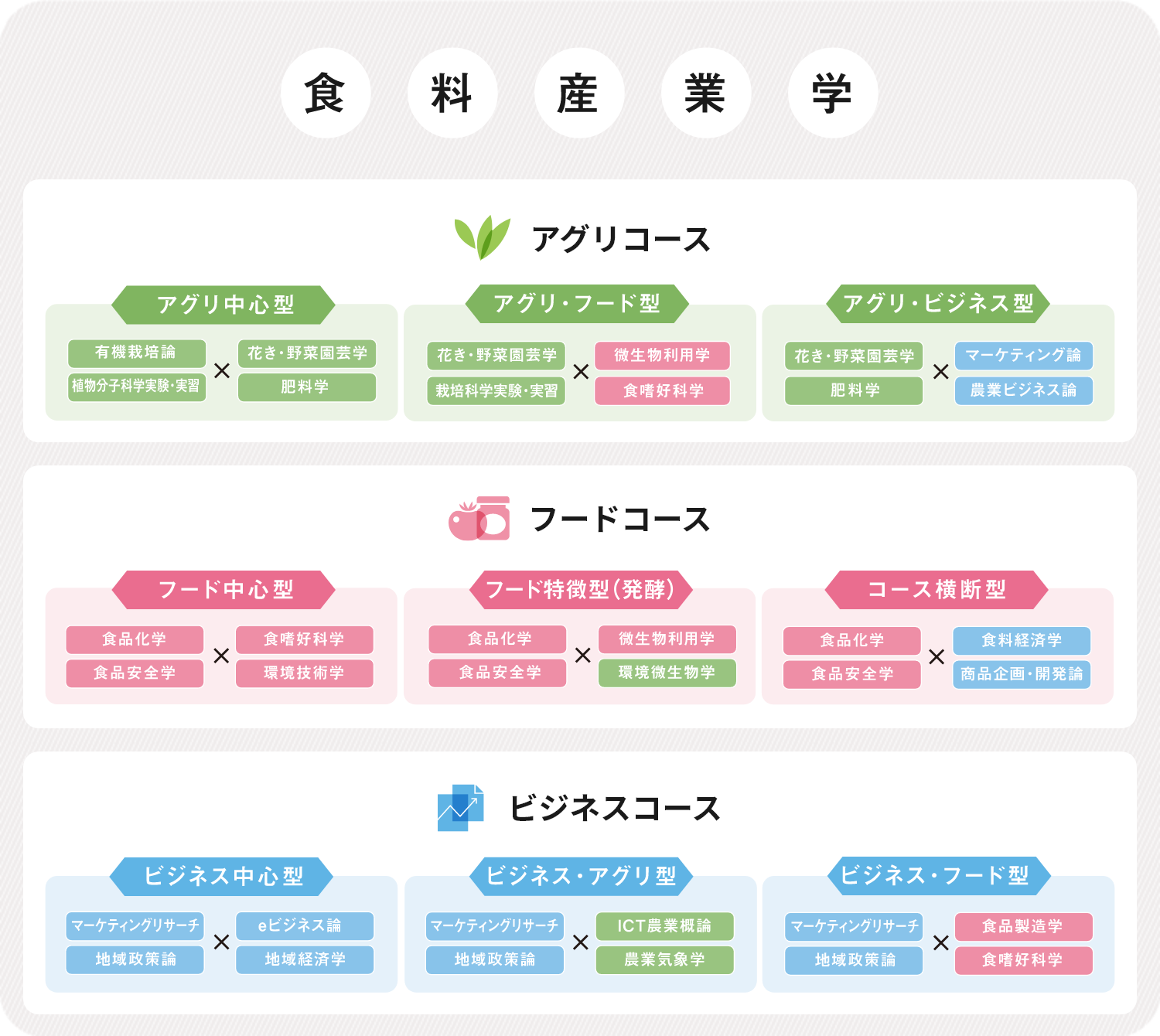

コース選択と学びのカスタマイズ

2年次からは「アグリコース」「フードコース」「ビジネスコース」の3つのコースに分かれて、専門知識と技術を修得します。また、コース横断的履修により、どのコースに配属されても自分の将来や目標に合わせて、科目の履修が可能です。

実践力を重視した授業展開

従来の農学系・理系大学は、研究者として研究を続ける人材を育成する傾向にあり、「現場を変えるチカラを持った人材が不足している」という状況が長年の課題としてありました。本学ではこのような状況を踏まえ、在学中から、大学内の実習だけではなく、地域・企業とも連携をし、現場での実践的な学びにより、4年間で身につけた知識・技術を実社会で活かせるよう授業を展開しています。

実践的な授業の例

食料産業基礎実習

実際に野菜等を栽培し、生育調査、収穫物の加工および食味評価などを行います。

食品プロセス学実験・実習

食品企業の方から、加工食品の製造工程・製造技術の特徴を学びます。

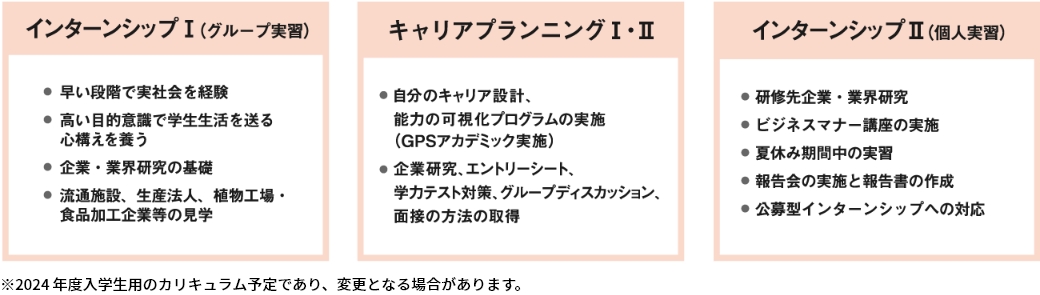

インターンシップⅠ・Ⅱ

新潟県内外の企業や施設を訪問し、食料産業の実際の現場を体験します。

現場の活きた知識を学べる外部講師(ゲストスピーカー)による特別講義

授業の中で、各分野の第一線で活躍する外部講師(ゲストスピーカー)による本学ならではの講義を実施しています。また、講義内に質疑応答の時間を設け、活発なディスカッションを通じて、疑問への探求を深められる貴重な機会となっています。

外部講師所属先(抜粋)

株式会社吉野家ホールディングス/キユーピー株式会社/JA胎内市/株式会社ブルボン/カゴメ株式会社/株式会社ニチレイ など

実務経験豊かな教授・講師陣

本学は、食・農・ビジネスの各分野で教育・研究実績豊富な教員に加え、大手食品メーカーや大手企業での実務経験豊富な教員が複数名在籍しています。これらの教員が各専門分野の授業を担当し、実社会に活かせる実践的な知識・技術を身につける、実践力重視の授業を展開しています。

また、実務経験者ならではの現場からの視点でカリキュラムを考案するなど、より実践力が磨かれるよう授業内容の充実を図っています。

卒業研究時には現場に即した研究が可能であることはもちろん、企業での経験を活かした進路指導も行っています。

施設・設備の紹介

本学には、超深度マルチアングル顕微鏡システムや微量成分分析機など、最新機器が多く設置されています。

これらの機器を求めて他大学から学生が共同研究に来るほど、最先端の研究が可能な環境が整っています。

また、胎内キャンパス内には圃場やビニールハウス、ガラス温室などもあるため、学外へ移動することなく学内で作物を育成することができ、スムーズな実習・研究が可能です。

圃場

1年次の食料産業基礎実習や2年次以降のアグリコースの実習・研究で使用します。水田・畑・ビニールハウス・ガラス温室があり、多様な作物を有機栽培やリビングマルチを使った方法で栽培しています。

・ガラス温室

・ビニールハウス

・畑

・LED育苗施設

・ファイトトロン(自然光人工気象室)

・観察用水田

分析機器室

多種多様な食品の様々な成分が、どの程度含まれているのかなどを分析できる最新の機器が揃っています。食品の栄養、美味しさ、機能性、安全性に影響する成分の定性・定量分析により高度な研究に挑戦できます。

・元素分析-安定同位体比質量分析装置

・全窒素/全炭素測定装置

・高速液体クロマトグラフ

・リアルタイムPCR装置

・蛍光落射倒立顕微鏡

・DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置

・高速液体クロマトグラフ質量分析計

・フーリエ変換赤外分光光度計

食品工学実験室

加熱、分離、乾燥といった食品の加工に伴う物性(粘度、固さ、色調など)の変化の測定や解析を行う研究室です。レオメーター、粘度計、色差計、熱分析計といった食品加工の研究に必要な測定機器が揃っています。

・示差走査熱量計(DSC)

・アミログラフ

・クリープメーター

・テクスチュロメーター

・測色色差計

・真空凍結乾燥機

本学では、入学前から在学中を通じ、卒業に必要な科目を修得し、進路決定できるよう、学生一人ひとりの大学生活を教職員全員でサポートします。

入学前サポート

事前学習課題

早期合格者を対象に、WEB上で受講できる講座を無料で提供しています。全科目を受講でき、入学後のプレイスメントテストに向けた学習や苦手科目の克服などに活用できます。

スクーリング

希望者へ「スクーリング」を実施し、大学での勉強へスムーズに移行できるようサポートをしています。

学修サポート

理数系科目の学修サポート

1年次前期に、「数学入門」「生物学入門」「化学入門」「物理学入門」、後期には「生物学の基礎」「化学の基礎」を開講し、高校時代に苦手だった科目や未履修科目を早い段階で克服することで、コースでの専門科目の学びをスムーズにします。

アカデミックスキルの修得

大学生としての学びをサポート

基礎ゼミⅠ

大学生として必要な基礎知識・心構えをゼミ単位で学び、学生同士や担任教員とのコミュニケーションを深めながら、大学生活への移行をスムーズにできるようサポートを行います。

基礎ゼミⅡ

地域でのフィールドワークやグループワークを通して、議論の方法やプレゼンテーションの基礎技術を身につけ、2年次以降の専門領域・専門科目を主体的に学習をしていく上で必要なスキルを高めていきます。

学生一人ひとりの大学生活を教職員全員でサポート

担任制

「基礎ゼミ」を中心とした担任制を導入しています。1年次より「4年間の過ごし方」「将来の目標」「専門分野の知識」などを直接相談できます。

オフィスアワー

担任による個別面談や教員が研究室を開放する「オフィスアワー」を設置し、より気軽に教員へ相談ができる環境を整えています。

NAFUほっとルーム

こころの健康をサポートするために、臨床心理士の資格をもったカウンセラーを配置しています。相談内容の秘密は守られるため気軽に利用できます。

医務室

胎内・新潟両キャンパスに医務室があり、看護師が常駐しています。医務室で安心して治療や休憩をすることができます。

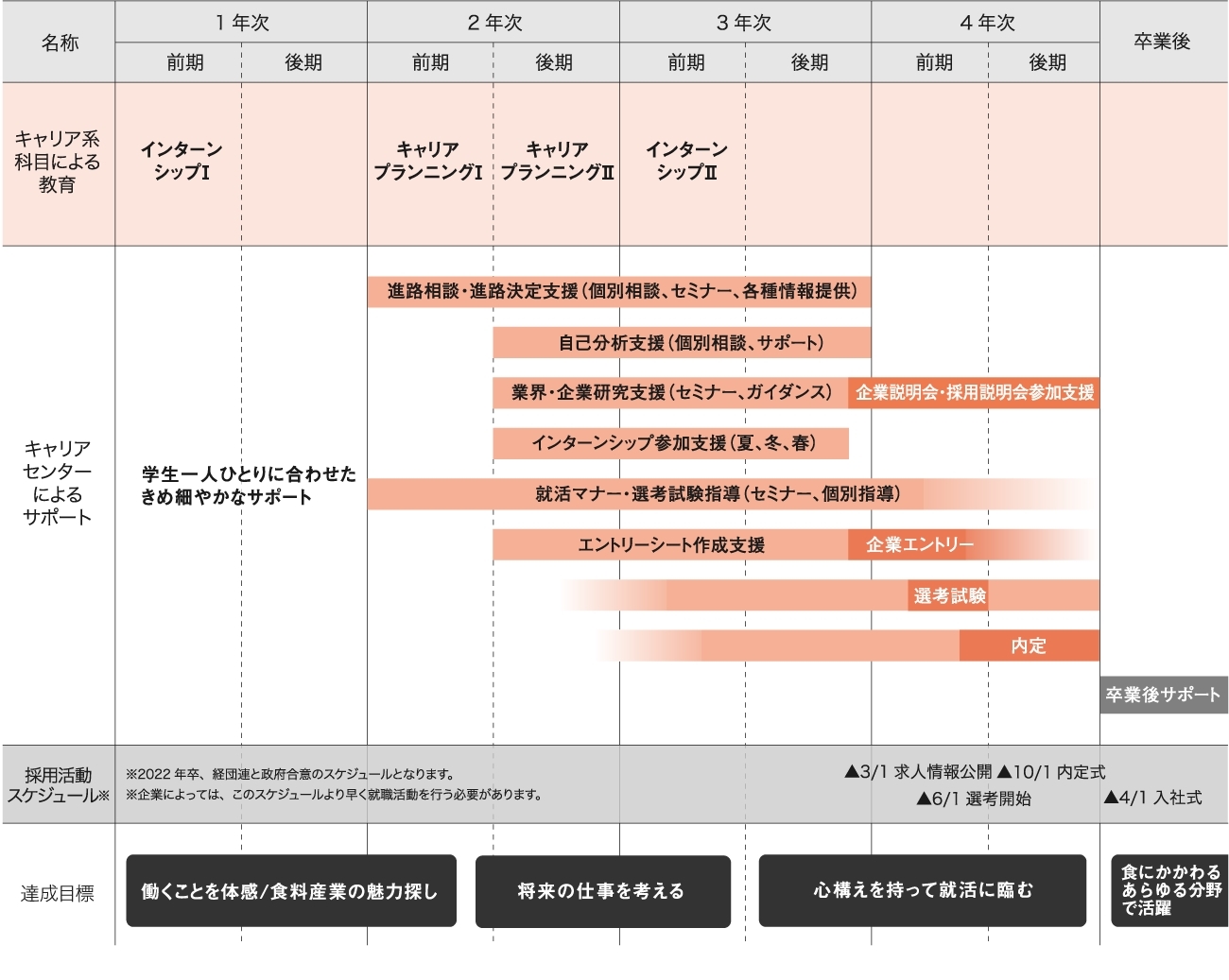

4年間のキャリア開発マップ

進路選択から卒業後までを完全サポート

「充実したキャリア系科目による教育」と「キャリアセンターによるきめ細やかなサポート」を提供します。

キャリア系科目の目的と内容

1年次より実施するキャリア系科目を通して、将来の就業イメージを明確化します。

キャリアセンターによるサポート

本学のキャリアセンターは、胎内キャンパスと新潟キャンパスの2カ所に設置され、学生一人ひとりが自信を持って就職活動に取り組んでいけるよう支援しています。

独自の就職支援セミナーや学内就職イベント、個別の支援を行っています。詳細は、特設サイトをご覧ください。