学長コラム

【第16回】大学は生き物―2026年、新しい科目とプロジェクトがスタートします―

大学は生き物

新潟食料農業大学は2018年に開学してから、すでに7年半の時が経ちました。私は、開学準備から関わりましたので、10年以上にわたってその成長を見続けてきたことになります。

開学を準備する中で、私を含め4人の専門家が集まって、本学の教育・研究の主軸となる概念を作りました。

その概念は明確に三点に絞られ、「食料生産現場から食卓までを繋ぐフードチェーン全体を対象とする」、「マーケットインの発想を重視する」、「常に地域を意識する」です。マーケットインの発想とは、消費者・市場の立場で生産・製造・加工・流通を考えることです。

この概念を骨格として、年々肉付けがなされ、今は、しっかりとした筋肉が付いたと感じています。

開学後の歩みを振り返ると、大学というのは生き物だとつくづく思います。

本学は30人前後の教員で運営してきましたが、先生方はフードチェーン、マーケットイン、地域という三点の大切さを学生たちに伝えてきました。すでに4回の卒業生を送り出していますが、卒業生たちの口から、この三点の重要性が語られる場面に接することがしばしばあります。先生方のメッセージは学生たちに十分に伝わり、彼らのDNAに組み込まれているのだと感じます。

大学は学生を育てるとともに教員も育て、これらの教員と学生の力が総合されて大学は育ってゆくのです。本学では、教育、研究ともに確実に力を付けてきていることを感じます。

科目のリニューアル

大学は生きて成長を続けます。

本学は、2026年度から、フードチェーン、マーケットイン、地域という三点の概念を更に深化させることにしました。それぞれの内容とともに、この三点の融合を深めます。これを科目のリニューアルと新たなプロジェクトに反映させます。

今月のオープンキャンパスで使用する資料を使って、説明します。

科目はこれまで以上に、農業から食卓まで深く学ぶ形に進化させます。内容の深化です。

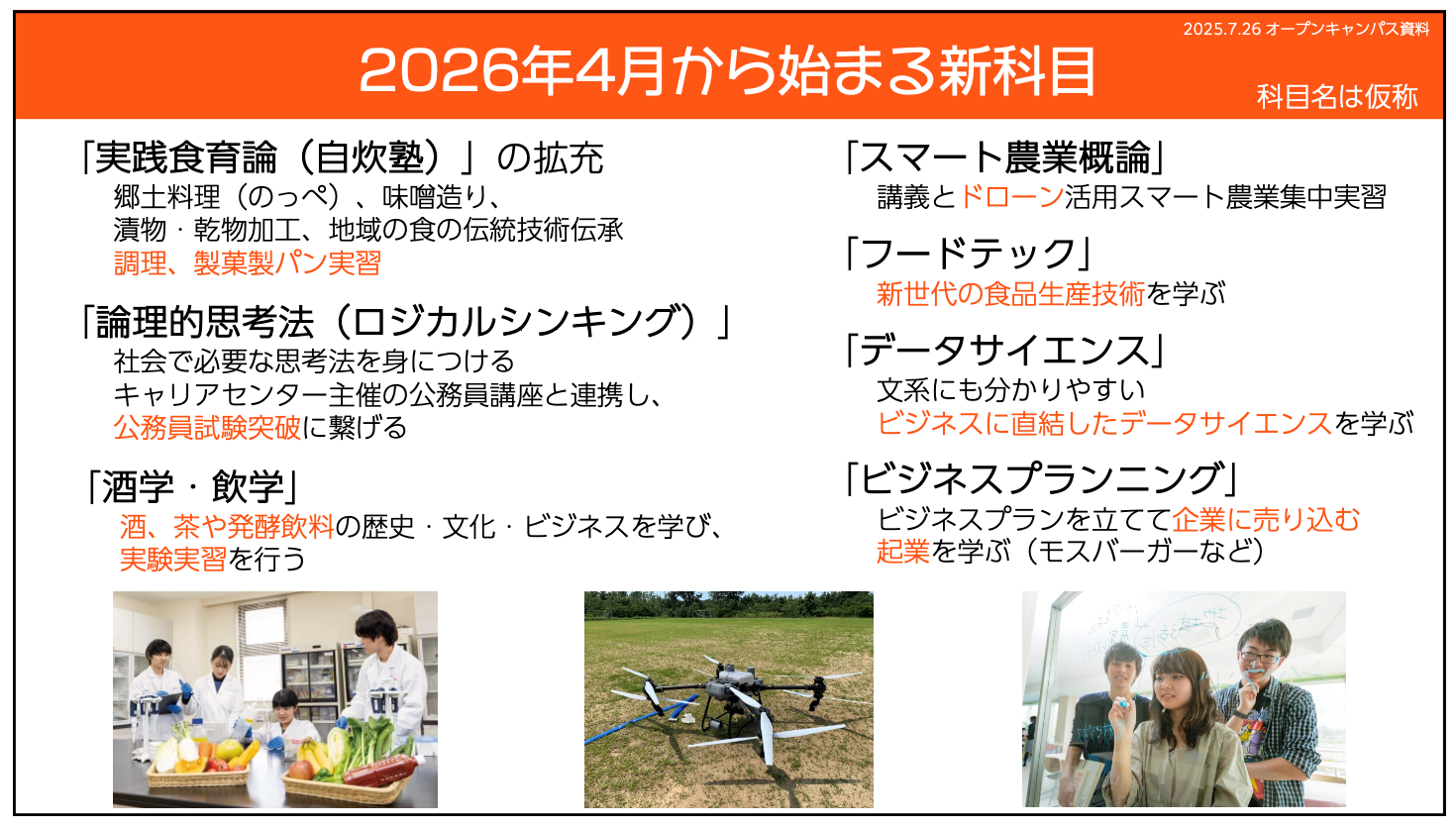

おもな科目のリニューアル内容は、「調理・製菓・製パン」、「酒・茶・発酵飲料の歴史・文化・製造・ビジネス」、「スマート農業」、「フードテック(新世代の食品生産技術)」、「ビジネスに直結したデータサイエンス」、「ビジネスプラン立て企業に売り込む」などです。これらの新しいことを、実験・実習やグループワークを通して、体験的に学びます。

また、実社会で求められている「論理的思考法(ロジカルシンキング)」の科目も設置します。これは、科目外で実施してきた公務員試験対策講座の中で行ってきたもので、その成果は、2025年度卒業生で、国家公務員1名、新潟県職員6名合格として現れています。この科目は、公務員試験や就職試験突破の切り口になります。

他の科目においても、学問の基礎をしっかりと身につけながら、地域や現場で役に立つ理論や技術を学ぶ方向を充実して行きます。従来の科目も深化させます。

地域に密着した農業、食品の製造・加工、流通、調理を総合的に学ぶ日本唯一の大学として、その特徴を推し進めて行きます。

風土の美味しいものを食べて飲む!

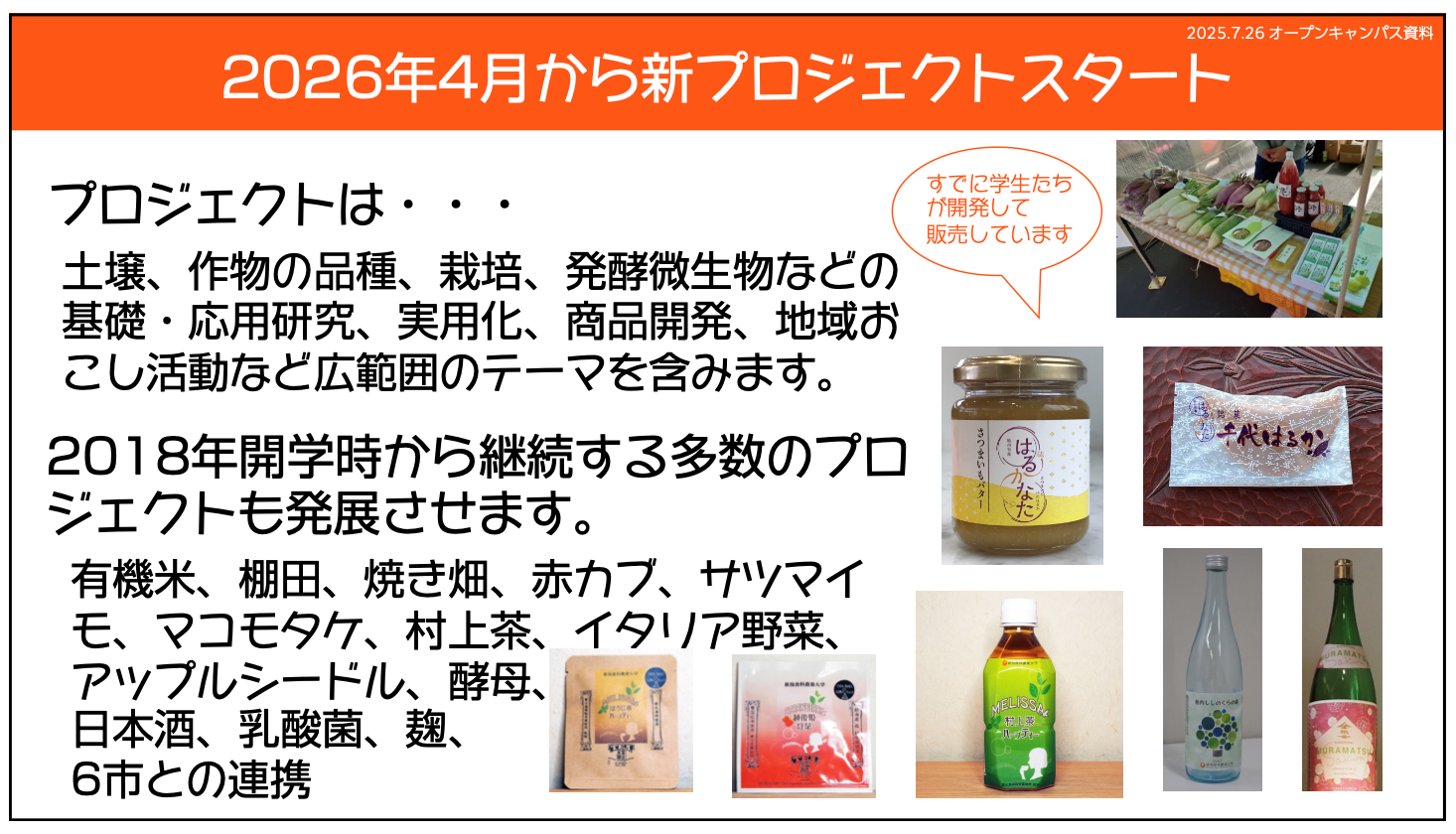

新しいプロジェクトは、「風土の食と飲」と名付けました。横文字でいえば、「テロワール・ガストロノミー」です。

言い換えると「風土の美味しいものを食べて飲む!」プロジェクトです。

1年生から興味ある学生には積極的に参加してもらって、上級生や先生たちと一緒に風土にあった美味しいものを作って、食べて飲み、その経験を生かして、よりよいものを開発して販売します。

本学の教員には、作物の育種や栽培、製造や加工、ビジネスの専門家が揃っています。実際に作物を栽培することから始めて、商品として実際に販売するところまで行います。

各地の風土に合った農業、農作物、各地の風土で育まれた食品の製造・加工、調理、販売を見直し、歴史を大切にしながら、日本に限らず世界の人々に合った食品を開発し、食卓に届けることを実現したいと考えています。

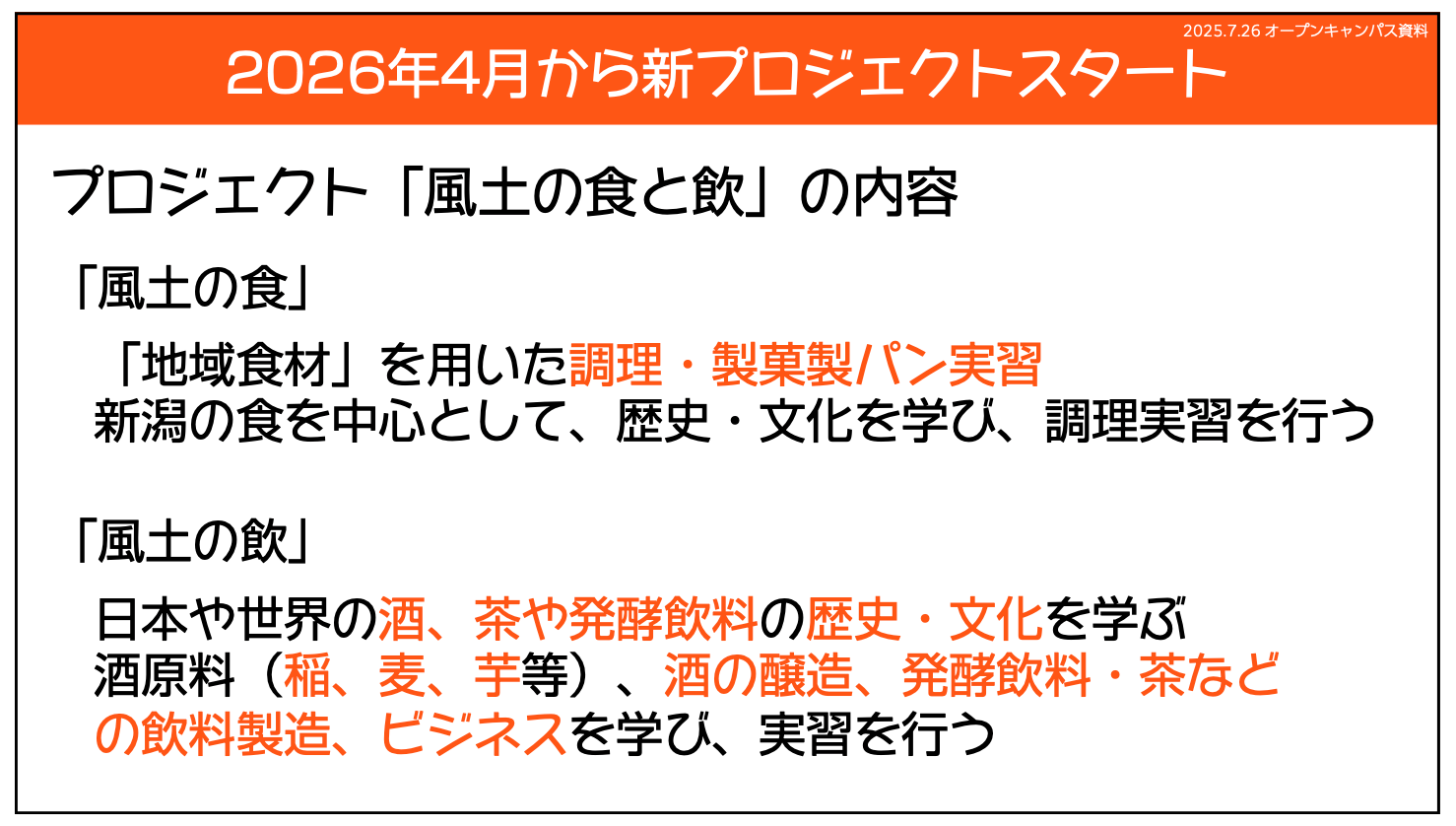

「食」に関して一例を挙げます。新潟の郷土料理の「のっぺ」について研究している先生がいますが、その先生を中心に学生と共に、新潟県の地域によって材料や作り方がどのように違うのかを調べ、実際に作り、その味や栄養成分を評価し、より多くの人に味わってもらうための流通や販売方法を考える、さらに、その材料となる野菜の品種や栽培方法も検討するといったものです。生産から食卓まで、学生と教員が一緒になって、実際に作って味わい、考え、新たな方向性を見いだそうというものです。

「飲」としては、茶、酒や乳酸菌飲料があります。とくに茶や酒についてはこれまでに多くの研究を行ってきましたが、今後は乳酸菌飲料も加えて、より深く広く学び、新商品の開発を行います。とくに酒については、本学は試験醸造免許を取得しており、酵母の分離・育種から醸造まで学生の手で行います。また、世界の酒文化やビジネスについても学びます。

これまでの本学で行われた商品化

本学では、これまでに研究成果を商品化に繋げています。それらの経験を生かすことができるのも強みです。

2018年の開学時、ハーブティーを研究して商品化したいと意気込んで、1人の女子学生が入学してきました。彼女は、企業でペットボトルの紅茶開発に携わった経験を持つ教員の研究室に1年生の時から通い、日本最北端のお茶を生産している村上市の茶舗と組んで、卒業時にはレモンバームを配合した緑茶のティーバッグ開発に成功しました。彼女の後を継いで、翌年にはこれのペットボトル化に成功し、村上市のふるさと納税の返礼品に採用され、2024年運行開始したトキエアの機内でも提供されています。

清酒に関しては、開学時からわずか4年で、生産販売にこぎ着けています。酒造りに欠かせない酵母を本学胎内キャンパスがある胎内市の「ししのくらの森」と「はまなすの丘」から分離・育種し、清酒「ししのくらの森」の製品化に成功しました。これは胎内市のふるさと納税の返礼品にもなっています。

胎内市で生産していたサツマイモに一品種である「べにはるか」のブランディングも成功しています。胎内市とJA胎内市根菜部会と連携して、栽培方法や熟成方法を検討し、「はるかなた」と名付けました。栽培方法、熟成方法、販売方法など、卒業論文研究のテーマにも取り上げて、アグリ、フード、ビジネスの分野から多数の学生と教員が関わって研究開発してきました。

テロワール・ガストロノミー

テロワール(terroir)という言葉は、語源をラテン語の「terra」とするフランス語の「gerre(土地)」から派生した言葉です。もともとはワインに対して使われ、ワインは栽培された土地独特の風味や香りを持つことから、「テロワール」の概念が出てきました。「テロワール」は「個性を持った風土や土地」を意味します。

その後、テロワールは、他の農作物にも使用されるようになっており、栽培された土地の環境によって独自の風味や香りが現れるコーヒーや茶など、その土地の農作物の特性を表現する際に広く使われています。

ガストロノミーの語源は、ギリシャ語で、ガストロ(gastro)が「胃袋」、ノモス(nomos)が「学問」で、これらを組み合わせて「美食学」を意味します。畜産では、gastrointestinal tractという単語がよく出てきます。これは直訳すると「胃腸の管」で、消化管を意味します。

「テロワール・ガストロノミー」は「風土の美食学」です。

本学は、「テロワール・ガストロノミー」すなわち「風土の美食学」の学問構築を目指しながら、「風土の食と飲」を発信して行きたいと思います。

(中井ゆたか)