授業紹介

【授業紹介】「かまぼこ」製造実習 – 魚肉を用いた揚げかまぼこの製造について<食品プロセス学実験・実習>

3年次フードコース必修科目「食品プロセス学実験・実習」では、代表的な加工食品・発酵食品を実際に製造し、種々の加工食品の製造工程・製造技術の特徴について理解するとともに、食品の官能評価方法、機能性成分の測定方法、衛生検査の方法等について理解を深めていきます。

今回は水産練り製品「かまぼこ」についての授業を紹介します!

現在、水産練り製品の多くは冷凍すり身を使用しています。今回の実験も冷凍のすり身を使用し、かまぼこを製造していきます。

冷凍すり身を1㎝角に細断し、重量を測定する。

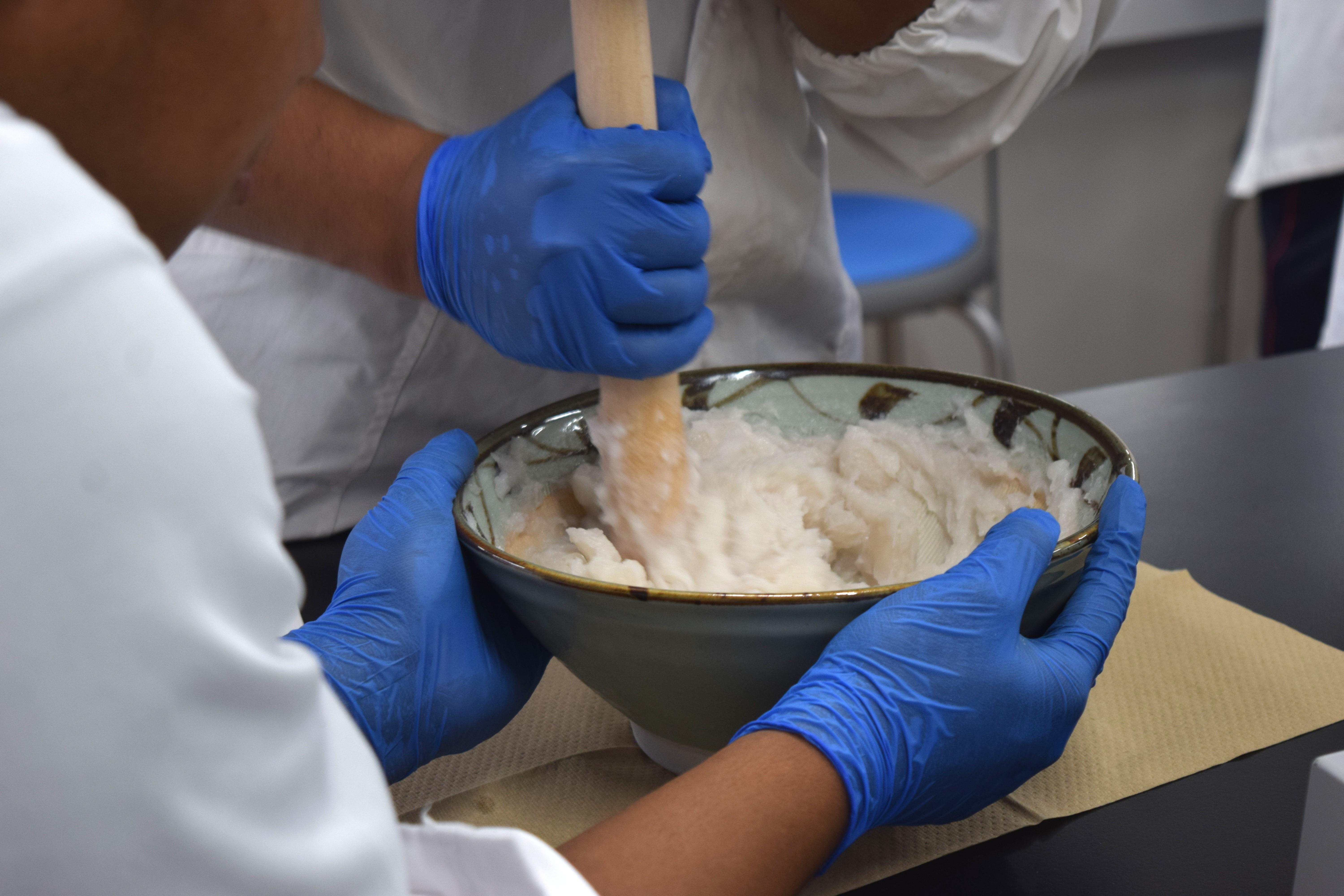

冷凍すり身重量に対して30%の冷水を加え、すり鉢内で擂り潰します。(空擂り)

続いて、冷凍すり身重量に対して2%の食塩をすり鉢に入れ擂り潰します。(塩摺り)

粘りが出てきたら、落とし身に対して0-5%のデンプンを加え、さらに擂り潰し肉糊にします。(本摺り)

続いては氷を入れた大ボールの上に乗せた小さいボールを2つ用意し、肉糊を半分に分けます。

片方は各班の人数分何も入れずに小判型に成型します。

もう片方は各班で持ち寄った食材を加えてよく混ぜて成型します!持ち寄った食材はチーズやキムチ、さらにはポテトチップスといった班もありました…!

そして、できあがった肉糊を小判型に成型し油で揚げていきます。

最後はみんなで作った揚げかまぼこをの食味を調査。班によって全然味が違います。

具材を入れた場合、どのように変わったかも評価していきます!

<学生の感想>

・擂り潰すのが大変だったけど、思ったよりうまくいった。

・揚げるのに時間がかかってしまった。

・弾力があっておいしかった!

次回は板蒲鉾の製造の様子をお届けします!お楽しみに!