学長コラム

【第12回】大学の評価って?

大学の評価は様々な形で行われます。

その歴史や、知名度がよく評価の基準にされます。ただ、受験生はとくにそうですが、偏差値が大学の価値や格を示すと思っている人も多いでしょう。一方、在学生や卒業生が活躍する姿が目立つと評価は上がります。また、理事長や教員、運動部員の不祥事が報道されると、その大学は酷評されます。大学の評価の基準は、結構、流動的ですし、曖昧です。

広くは知られていませんが、文部科学省は大学に対して学問的・専門的な観点から調査を行い、各大学の教育水準の評価を行っています。これが、エビデンスに基づく、最も客観的な評価といえます。

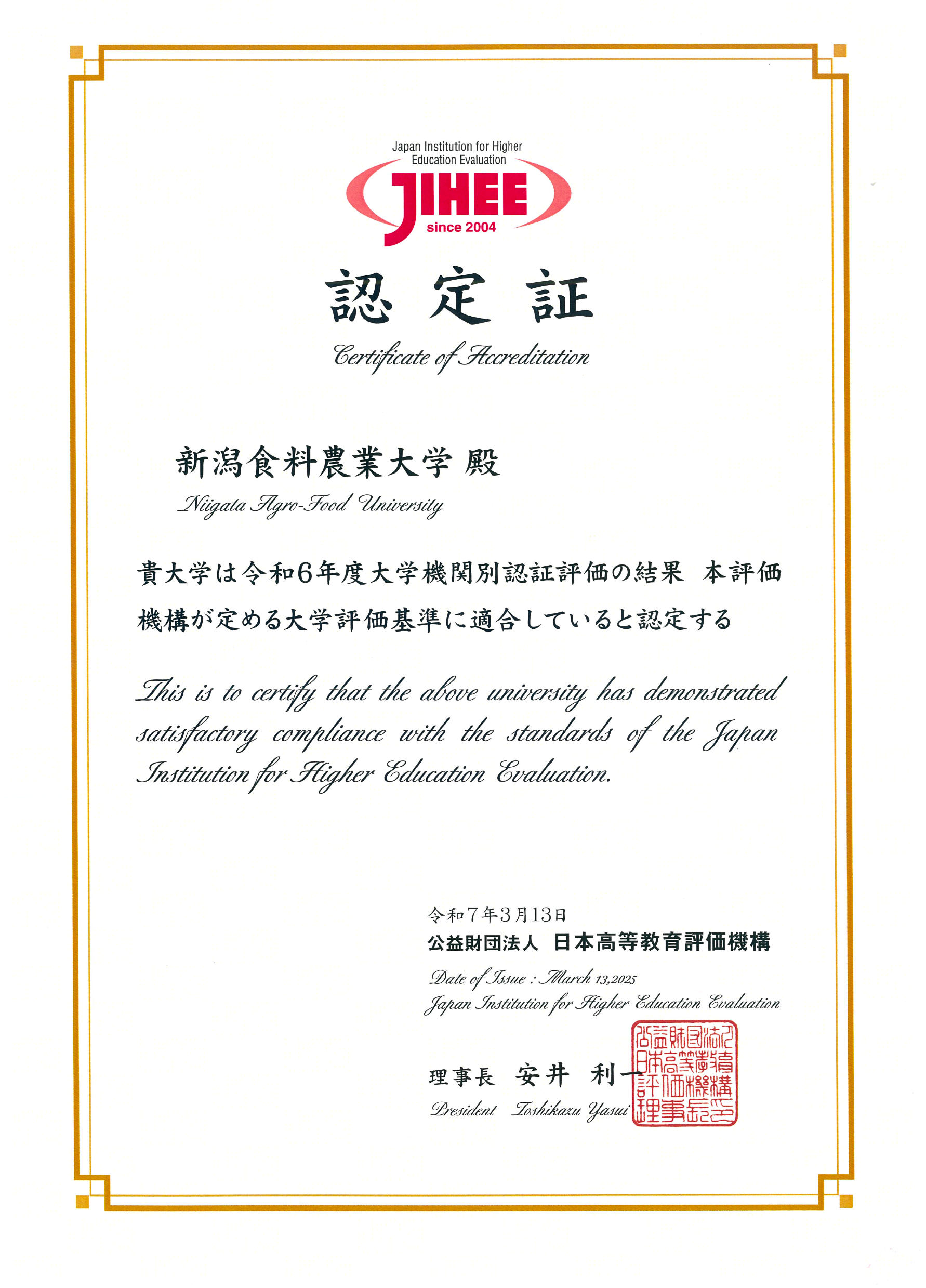

新潟食料農業大学は、この文部科学省のルールの中で、その教育や研究の質が高く評価されています。2024年には、大学評価基準適合と認定されました。

ここでは、文部科学省のルールと本学が得てきた評価について書くことにします。

大学設置の認可

まず、大学を新設する場合、文部科学省の認可が必要で、書類、面接、実地審査による厳格な審査が行われます。私は新潟食料農業大学の設置に係わりましたが、計画段階から文部科学省の担当者の所に出向いて意見を求めたり、膨大な資料を作成したり、実地審査で厳しい意見を受けたりと、大変でした。

この審査の中で、授業科目や教員組織、校舎などが大学に相応しいことが確認されて、大学の設置が認可されます。

大学設置後の調査

ただ、設置認可では、大学としてスタートすることが認められただけです。開学後に、実際に計画どおりに大学が運営されているかについて追跡調査が行われます。設置から4年間は毎年、文部科学省に書類を提出し、調査されます。設置計画履行状況等調査(アフターケア:AC)とよばれます。

本学も毎年調査を受けました。赴任する予定だった教員が入職しなかったり、教員が他大学に転出することなどがありましたが、その場合、新規教員を採用して、文部科学省に届け出て教員審査を受けなければなりません。教員数だけではなく、教授の数も厳密に確認されます。また、校舎北側の砂山を切って駐車場を作りましたが、これも届出が必要です。学内に新潟食料健康研究機構と研究所を新設しましたが、これも届け出ました。勿論、このような前向きな計画変更は文部科学省も積極的に認めています。

設置4年後の完成年度までは、私立大学といえども、文部科学省の指導の下で、設置前に提出した設置計画に則って運営することが求められています。言い換えれば、すべての大学は設置後の4年間は文部科学省の厳しいコントロール下に置かれます。

完成年度の調査

そして、4年後に第1期生が卒業した時点で、さらに厳しい調査が行われます。

本学の開学4年目の2021年(令和3年度)の設置計画履行状況等調査の結果を見てみます。

この年、全国の大学等の調査対象は439校、1,566学科等でした。この中で、大幅な入学定員未充足(39校)、入学定員超過(6校)、専任教員不足(10校)、多数の退学者(2校)等に関して95校が指摘を受けています。指摘を受けた95校の内、92校は改善が求められ、3校は是正が求められています。この数字は、新設大学等の約22%が指摘を受けたことを示しており、この調査の厳しさが分かります。

新潟食料農業大学は、無事、指摘事項が付されずに、調査を通過できました。本学は、4年間歩んで、問題なく一人前として認められたわけです。

外部認証評価

さらに、国公私すべての大学は7年以内ごとに評価を受けることになっています。新設大学では、開学からの7年目です。

文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)が実施する第三者評価(認証評価)を受けることが義務付けられています。大学の運営状況や教育研究の活動状況に問題がないか、詳細な調査が行われます。

本学は開学から7年目を迎えた2024年に認証評価を受けました。2021年の完成年度に設置計画履行状況等調査を受けていますが、その後の3年間で、組織運営や規程をさらに充実させました。それと同時に外部認証のための資料を用意しました。とくに受審前の半年は、事務局や各種委員会の委員長など総出で作業を行いました。締め切りが迫る中、かつて面接および実地調査で失敗して翌年の再審査に回された話などを聞き、相当なプレッシャーを感じながらの準備でした。

周到な準備の甲斐もあって、本学は、無事、認定されました。

認証評価機関は5機関ありますが、本学は公益財団法人日本高等教育評価機構で受審しました。2024年度に、この機構で受審した大学は73大学でした。

3大学が「不適合」、70大学が「適合」判定されています。「適合」判定校のうち37大学は「改善報告書」の提出が求められました。

本学は、「適合」判定され、改善報告書提出は求められませんでした。この機構で受審した73大学中、問題なく審査を通過した33大学に入ることができました。

本学の優れた点として、下記の4点が評価結果に記入されています。

1)社会連携活動の積極的推進、地域社会の発展への貢献。個性・特色ある取組が行われている。

2)NAFU JOB博(県内企業が本学に会しての企業説明会)の開催。県外出身者に対する県内雇用機会の提示。地域活性化に大きく貢献している。

3)教員間連携による1年次の食料産業概論をサマライズした英語教材の開発。英語学習意欲向上、専門教育との連携が図られている取組。

4)職員の事業創造大学院大学への入学支援。MBAの資格を取得した職員がその知識を日常業務に生かしている。

なお、面接および実地調査時に、大型の外部研究費を内閣府および農林水産省より獲得して実用化研究が進められていること、1、2年生が積極的に地域の産官学連携活動に参加していることも高く評価されました。

(中井ゆたか)